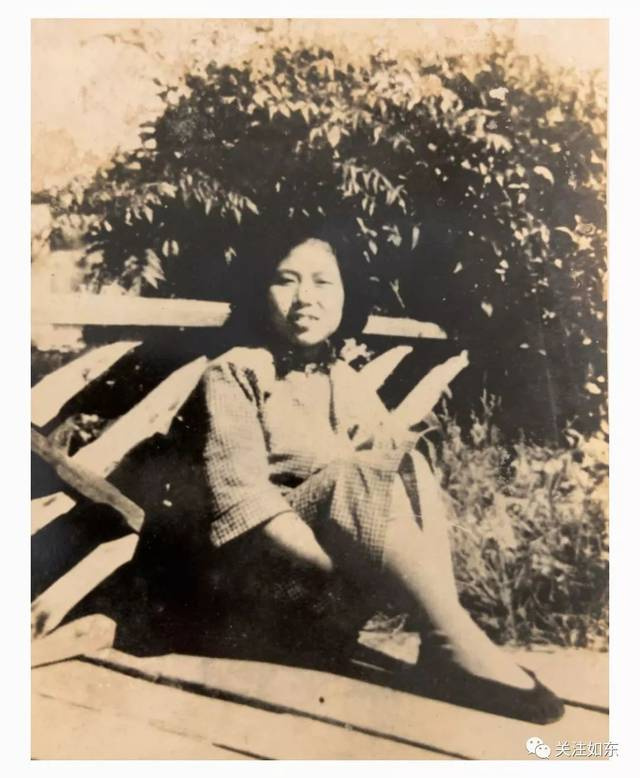

叶邦瑾,化名叶达,李翠英、胡明俊,如东县掘港镇人。1925年7月8日出生在掘港一个知识分子家庭里,祖父是清末秀才,父母都是教师,她排行老四,从小受到很好的家庭教育。学生时代,寡言好学,加上天资聪慧,学业成绩名列前茅。中学时代,她就阅读了不少进步、革命的书籍,接受了革命启蒙教育,小小年纪,却有一颗火热的爱国之心。

抗战爆发后,叶邦瑾耳闻目睹日寇到处烧、杀、奸、掠,满腔怒火。她参加了二哥叶邦泉等进步青年组织的读书会,寻求救国救民的道路。

1940年10月,新四军东进到达掘港后,她经常跟新四军 队的女同志接触,懂得了许多革命道理。叶邦瑾进一步受到共产主义思想的教育,同年底的一天深夜,,年方15岁她秘密宣誓光荣地加入了中国共产党。

1941年春,我党政机关从掘港镇转移到农村。叶邦瑾不顾父母的劝阻,毅然辍学,随同来到丰利山市乡,化名叶达,参加民运工作。她访贫问苦,发动群众组织农抗会、妇抗会、青抗会,开展“二五”减租、动员参军、支援前线、优待烈军属等工作。她生活在贫雇农家里,和蔼可亲,平易近人,和群众打成一片,被群众称为“自家人”。

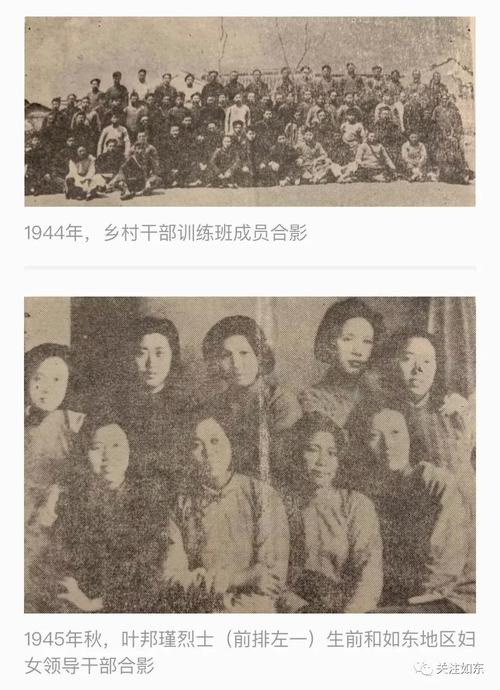

1943年4月,日伪对我苏中四分区进行残酷的“清乡”, 叶邦瑾又化名李翠英,担任丰西区委委员同广大军民一道投入了轰轰烈烈的反“清乡”斗争。她发动群众,挺进岔河、马塘一线,屡次破拆敌人-线上的竹篱笆。群众讲:“哪里有焚烧竹篱笆的火光,哪里就有李翠英的声音和足迹。”1943年7月1日,在全分区大举破击竹篱笆的行动中,叶邦瑾带领的破击小组被誉为模范中心组,她本人也荣获模范组长的称号。

1944年春,叶邦瑾再次化名胡明俊,奉调至城东区任交通站站长。城东区交通站是苏中总站第一干线,是沟通苏中区党委和三、四地委之间联系的咽喉要地,敌人控制得十分严密,我方曾有好几位交通员牺牲在这里。叶邦瑾不畏艰险,工作一年多,出色地完成了党所交给的任务。交通站共10个人,她年纪最小,但却像大姐姐一样无微不至地关怀自己的战友。交通员执行任务,一般都在晚上,每次,她总是等执行任务的同志回来后才睡觉。同志们的衣服脏了、破了,邦瑾总是主动去洗、去补。交通员走路多,上面发的鞋子不够穿,她就千方百计请人做,还拿出自己的钱帮同志们买。有些男同志的粮食不够吃,她把自己的粮食节省下来,让给他们吃饱。同志生病了,她总是想尽一切办法照顾好。大家亲如兄妹,团结战斗,虽然环境险恶,但没有半点差错。

抗战胜利后,组织上决定叶邦瑾到新华社中一分社当记者(因故未成行)。1946年初去地委党校学习,学习结束时,中共中央关于土改的“五四”指示正好下达。组织上又决定她参加土改工作,任地委土改工作团如皋柴湾组组长,兼柴湾区委委员。就在这年6月,蒋介石撕毁停战协定,向我解放区发动全面进攻。当地蛰伏的反动地主、富农、兵痞也组织起“还乡团”,进行疯狂的报复性扫荡。斗争比抗日时期更为尖锐、残酷。尤其是柴湾区西部的复兴乡三联村,反动势力极为猖獗,小小的一个村里,住着国民党的两个乡长、两个保长,还有国民党十四区区长马兆福的丈人。土改工作不能深入,征粮任务无法完成。叶邦瑾见此情景,与胡义昌、杨忠志组成3人“西挺组’(也叫坚持组),叶邦瑾任组长,挺进到三联村坚持斗争。敌人非常憎恨,扬言;“谁抓到叶邦瑾,赏黄豆十石。谁看见不报,就是通新四军,格杀勿论!”反动派的气势汹汹并没有把叶邦瑾吓倒,她在群众的掩护下,始终坚持工作在这恶劣的环境中。

8日9日傍晚,叶邦瑾在翻身组长杨玉喜家里开群众会。由于坏人告密,马兆福带领“自卫队”分3路包围过来。群众叫她快走,她要群众赶快离开会场,等到群众安全撤离后,已是十分危急,她又到河南群众家里,通知正在生病休息的新来的工作队员老赵撤退,但被敌人团团围住,不幸被捕。

敌人把叶邦瑾押到柴湾镇,随即押送到如城作为政治要犯关起来。敌军头目见她年轻,便到狱中劝降,冷不防被她打了一记耳光。敌人羞怒,来抢她的钢笔和手表,叶邦瑾把钢笔折断,扔在地上,一脚踩碎,把手表使劲掼在墙上。敌人鞭抽吊打,“灌肚肺”,“坐老虎凳”,把她手足钉在墙上,用烧红的铅丝戳进乳房,以至割下乳头和耳朵,用尽酷刑逼她说出我方活动情况,叶邦瑾的回答总是“不知道!”

在这位铁骨铮铮的共产党人面前,敌人无计可施,最后,只能以死来威胁,叶邦瑾轻蔑地回答:“剐杀由你,决不投降!”“我们共产党人多着呢,你们是抓不完,杀不绝的!”

1946年8月17日下午,叶邦瑾被架往刑场时,大义凛然,视死如归,一路上,她激昂地举目四顾,敌人把她的眼睛蒙起来,叶邦瑾愤怒地痛斥:“祖国河山是人民的,为什么不准看!”还高呼口号:“共产党万岁!”“毛主席万岁!”“自卫战争一定胜利!”叶邦瑾被枪杀后,敌人还残忍地挖出她的心肝。叶邦瑾牺牲时年仅21岁。

噩耗传开后,新华社延安总社、华中一分社、《新华日报》、《大众日报》、《江海导报》及《工作者》等纷纷电唁或载文,许多单位召开了追悼大会,排演戏剧,以深切悼念,褒扬英名。三联村被改名为“邦瑾村”。

来源:如东县地方志编纂委员会