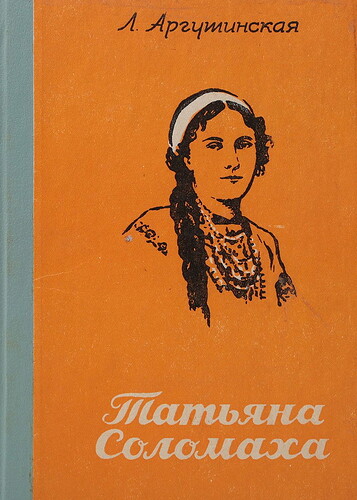

柳西亚·阿尔古京斯卡娅 (Люся Аргутинская)所著的短篇《丹娘(塔季扬娜)·索洛玛哈 (ТАТЬЯНА СОЛОМАХА)》

这篇特写描绘了英雄的姑娘塔季扬娜·索罗玛哈(丹娘)的形象。 Таня 丹娘是一名布尔什维克,苏联国内战争年代,为了苏维埃的革命事业同白匪进行了坚决的斗争,被白匪俘获后忍受了一切酷刑,但直到最后依然忠于自己的理想,在1918年一个严寒的冬日被白匪杀害。故事是通过她的妹妹拉娅的视角讲述的,拉娅怀着极大的痛苦和同情,描述了塔尼亚的苦难、她的勇气以及不可思议的坚强意志。

有中文译本但没找到,只下载了俄文版。全书不长,分三个章节。

第一节(节选)

在我的书桌上有一个深色的文件夹,里面装着三本薄薄的笔记本,每一本都从头到尾写满了字。第一本笔记本上的字迹整齐清晰,字体较大;第二本上的字迹小巧,像串成的珠子一样;第三本上的字迹潦草、女性化,很多词的结尾都没有写完。

文件夹内侧别着一张小小的照片。我凝视了很久,那张微微侧头的少女脸庞精致而美丽,周围环绕着卷曲的发丝。她微眯的眼睛带着狡黠的神情,嘴角泛着一抹相似的笑意。女孩身穿刺绣的乌克兰民族服饰,胸前挂满了串珠,肩膀上垂下了一条粗粗的卷发,发辫一直垂到穿着高跟鞋的小脚上。

而此时,我想象着另一个脸庞,苍白而憔悴,双眼严肃而炽热。这个面孔是“亲爱的妹妹”,她的哥哥尼古拉曾这样称呼她,称赞她“光荣地为革命献出了生命”。

我再次翻开笔记本,继续读这段令人心痛、难以忘怀的故事:

“我无比羞愧,神经再也承受不住了,

午夜时分,老游击队员、塔季扬娜的哥哥——

尼古拉·索洛玛哈,流下了眼泪。

我为她感到难过,我亲爱的妹妹。”

(摘自尼古拉·索洛玛哈的信件)

我们和塔尼亚生活得很融洽。我还记得她小时候的模样:穿着短裙,赤脚,皮肤黝黑,脑后扎着一条小辫子。冬天她忙于上学,晚上常常要为作业而熬夜;春天和夏天,我们却总是无法被留在家里。我们天刚亮就起床,拿上一块面包和鱼竿,跑到河边去抓螃蟹和鱼。

这是我们最喜欢的活动。我们会坐在湿漉漉的、布满露水的草地上,目不转睛地盯着浮漂,几个小时地看着缓缓流动的乌鲁普河。

有时候,塔尼亚会放下鱼竿,开始玩她发明的游戏。我们会扮演印第安人,或者乘坐她操控的飞船去陌生的国度,或者在泥沼中探险,寻找破旧的古城。

我完全听从她的指挥。唯一打扰我们生活的,就是那些小孩。塔尼亚告诉我,他们在学校里总是欺负她,取笑她,称她为“男人”。塔尼亚经常带着青肿的眼睛、抓伤的脸和瘦小的胳膊上的淤青回家。我会问她发生了什么,她笑着说是和小孩打架了。只有从那些孩子那儿我才会知道详细情况。每当被小孩嘲笑,她就会用拳头冲上去打他们。但她从未向父亲抱怨过这些小孩。

有一次我们去河边游泳。那天阳光明媚,微风吹拂着草地,整个草原在阳光下闪耀。我们游了很久,塔尼亚尖叫着,溅水。每当我上岸,她就会扑到我身上,把我推倒在沙滩上,然后用黑乎乎的黏泥抹满我全身。

后来,当我们开始钓鱼时,五个小孩走到了河边。

“喂,滚开!”一个穿着黑色库班帽的孩子大喊道。塔尼亚回过头来,我看到她的脸颊涨红了。

“如果你想游泳,就去下面,反正我们也不急,”她愤怒地回应道。

“这还新鲜呢!”那个小孩又喊道,“你们这帮人要把自己的脏东西洗掉,而我们可不想沾上。要是不走,我们就把你们赶走!”

我还没来得及反应,塔尼亚就抓起一块石头,朝站着的小孩们扔去。他们四散逃开,石头纷纷落下。

我们赶紧跑到一个土坡后面。我递上石头,塔尼亚瞄准着把石头扔向靠近的小孩。有一个小孩打了她一拳,血从她的脸颊上细细地流下来,但她毫不在意,兴奋地继续“还击”。有时她转过头来简短地指挥我:

“多拿点石头,快点!”

最后我们不得不撤退。

我跑在前面——这是塔尼亚的命令——而她则藏在土坡和灌木丛后面,慢慢地退后,一边用石头抵挡。

我们终于在家门前停下休息。她擦拭着淤青的地方,把脸上的血迹涂抹开,严肃而郑重地说:

“永远不要投降。如果情况糟糕,还是要撤退,但一定要让敌人难受。”

然后,她想了想,补充道:

“虽然女孩不能入伍,但我长大后一定要当指挥官。”

★

(略)

★

内战愈演愈烈。各地爆发起义。被打败的科尔尼洛夫军队撤退到库班、顿河和黑海地区。军官们举起拳头对抗苏维埃政权。斯坦尼察不断易手。

暴虐的白军哥萨克以及将军和军官们打着“统一而不可分割的俄罗斯”、为“自由的哥萨克”而战,并残酷地对待那些加入红军的家庭。

在我们的部队中也有塔尼亚。她骑马非常熟练,几乎一枪不落。在行军过程中,她从不落后,总是以自信的步伐前进,她的笑声和歌曲在草原上回荡。

有一次,塔尼亚在邻近的斯坦尼察征收食品时差点被白军的富农们打死。在磨坊主的仓库里,穷人们挖开了藏起来的面粉。塔尼亚赶到时,面粉已经被从坑里拿出来,并整齐地堆放在地上。

她命令:“把所有的收集起来。运到革命委员会去。”并下令逮捕磨坊主和他的儿子——一个恶狠狠地看着她的年轻小伙子。

她在革命委员会逗留了一会儿,当她走到外面时,夜空已经繁星点点。应该等她的红军马车不知道去了哪里。到波普特纳有十五里路。塔尼亚犹豫了一会儿,想起了在仓库里传来的叫喊声和威胁。革命委员会里没有她的同伴,不想去挨家挨户找他们。人们可能会认为她害怕了。但在这里过夜很危险:不久前这斯坦尼察刚刚发生过富农起义。

塔尼亚慢慢地走在街上,紧张地盯着黑暗。房子里的灯火熄灭了,四周一片空旷,只有狗在巷子里叫。

在斯坦尼察外面,草原上的天色变亮了。塔尼亚小心翼翼地走着,手指按在手枪的保险上。

大约两里远的地方有一个小峡谷,里面有一座腐烂的桥。塔尼亚屏住呼吸,放轻脚步,穿过了它,突然听到很近的地方传来了一声枪响。子弹在她耳边尖锐地呼啸。

塔尼亚迅速跳到一边,摔倒在地,回头查看。两个黑乎乎的身影向她跑来。她等到他们靠近了,才扣动扳机。身影跳开,趴在了沟里。塔尼亚趴在地上,不时回头,朝着那动的草丛开火。

远处传来马车的轰鸣声。随着马车声越来越近,恐惧感也越来越强。那是自己的还是别人的?

直到马车靠得很近,塔尼亚才认出是车夫和两个战士。

“你去哪里了?”一个战士焦急地喊道,“我们只是去拿燕麦!”

塔尼亚深夜回到家。我尽量不发出声音,用炖奶招待她,她讲述了她被富农埋伏的经历。

“我没有慌张,”她说,“但确实很害怕。这样死去真的太傻了。毫无意义的死。”

“难道有意义的死吗?”我问道。

“当然有,”她笑了,“我希望死得有意义。笨死的话,谁都能。”

我带着些许怀疑看着她。直到很久以后我才明白她所说的含义。

★

在一八十八年的夏天,白军组建了队伍并开始进攻。红军当时还没有足够的武器和装备,也缺乏强有力的指挥人员。

秋天变得寒冷,风刮得很猛。白军早已占领了叶卡捷琳诺达尔,接着是阿尔马维尔,与波克罗夫斯基将军在离村庄不远的地方展开了激烈的战斗。第11红军在向涅文诺尔斯克撤退,一部分则撤向斯塔夫ropol,其中爆发了持续而残酷的战斗。伤寒爆发,这使得前线的兵员减少,战线变得更加脆弱。

★

我们在激烈的战斗后离开了村庄。黄昏时分,我们开始撤退。马蹄在街上敲击着,扬起一片尘土,车轮的嘎吱声伴随着装满财物和食品的马车。撤退的队伍在街道上绵延不绝,里面有女人、老人和孩子们。

我们在掩护队伍的同时边打边撤,缓慢地前进到等待骑马的基地。

塔尼亚跑回家,亲吻了母亲、妹妹,并紧紧拥抱了父亲。他把她紧紧抱在怀里,激动而急切地说道:

— 如果你们遇到什么事,我会非常难过。如果你们在路上出事,那就更糟了。

附近传来了机枪的轰鸣声。塔尼亚从父亲的怀抱中脱身,奔向基地。她敏捷地跳上马背,挥舞着马鞭,并向站在门口的老人们挥了挥手。

★

在激烈的战斗中,军队向涅文卡撤退。没有后方:到处都是战斗。村庄在战斗中燃烧着。

我和塔尼亚见面的机会很少:我被调到了另一个部队,格里戈里被派往了邻近的部队。我尽力通过其他人了解塔尼亚的情况,她在总部,但这并不总是容易做到。

我直到在涅文卡才见到了塔尼亚。那时是总司令索罗金背叛的时候。会议之后,我去了总部。

塔尼亚直到深夜才到那里。她全身发青,怎么也无法暖和过来。

— 今天整天都在会议上发言。嗓子都哑了,— 她嘶哑地说。— 真是个大罪行!索罗金枪决了最优秀的党的同志。谁能想到他会背叛?

我劝她躺在靠近总部的一个房间里,给她好好裹紧了,喝了杯热咖啡。

她稍微恢复了一些,暖和了,眼睛闪闪发光地说:

— 从莫斯科收到消息了。他们派了一整组红军指挥官来我们这里。他们正在通过萨拉托夫前进。会替换掉旧的军官,整理好事情,我们就会再次进攻。

— 你觉得我们有足够的力量去赢吗?

— 我能保证吗?当然可以!虽然有些个别的失败和挫折,这只是暂时的:我们一定会继续进攻。军队现在正在重组,积累力量,你会看到接下来会发生什么。

塔尼亚还担心她的弟弟格里戈里:

— 你,尼古拉,要去看看他,他还只是个小伙子。要是犯傻被俘了我就完了。我看到他在战斗中的表现。他应该保持冷静,而他却直扑白军。干嘛白白送命?没必要的。

我答应去看望弟弟,然后深夜离开了总部。

★

几天后,正如塔尼亚所说,整个前线开始了进攻。在离开斯坦尼察前,我去看望了姐姐。家门口,格里戈里正在给马车上马。

— 你怎么在这儿? — 我惊讶地问,— 怎么不在部队里?

— 我已经在这里待了两天了。你没听说塔尼亚生病了吗?我被指挥部召来照顾她。早上的医生说是伤寒。我劝她去医院,她不愿意。现在她让我给马车上马。

— 她要去哪儿? — 我感到惊讶,走进了屋里。塔尼亚躺在我几天前放她在上面的床上。她急忙把一些文件递给一个年轻人,并告诉他该做什么。看到我,她微微一笑,用手掌抹了抹额头。

— 塔尼亚,你怎么这么坚持?现在可不是时候, — 我试图开玩笑。 — 你应该去医院,妹妹。这里怎么能治病呢?

她坐起身来,脸上泛起了红晕。我从未听她用过如此愤怒的语气:

— 你们都说去医院,去医院……我不去那儿。

— 可是你这样跟着部队奔波,怎么可能好得起来。

她突然显得非常小和虚弱。脸皱了起来,额头上布满了皱纹,塔尼亚掩饰着湿润的眼睛,低声而焦虑地说:

— 我不能离开我的人。在这里我只会因忧愁而死。你别担心,一切会好的,格里沙现在和我在一起。同志们给我们准备了马车。我们会慢慢走,不着急的, — 她劝我,第一次在我心中,我感到自己比她更成熟、更强大。

当时我为什么没有坚持自己的意见,留她在涅文卡呢?

在胜利的战斗中,我们向前推进,沿着之前撤退的道路行进。

11月初,我们占领了距离波普特纳亚20里的科兹明斯科耶村。部队暂时停下来休息了两个小时。我四处打听塔尼亚和她哥哥的下落。

一名战士指给我一个位于村中心的小房子。我没有敲门就直接推开了门。闷热的空气扑面而来。我立刻看见了塔尼亚。她的样子变化很大,苍白的脸上显得特别突出的是那双巨大的黑眼睛。

床边有个女人在忙碌,给她送水,整理被子。我看见一只瘦小而苍白的手,手指长而微微颤抖。

— 前线那边怎么样? — 她低声问道。

— 很好,塔尼亚,你看,我们正在把他们赶走。家就在附近。再过几天,我们就能见到老人们了。你只要好好养病。

她重重地叹了口气,目光转向一边。塔尼亚默默地躺着,似乎没有听我的话。远处传来了号角的声音。

— 该出发了吗? — 她猛地一震。

号角的声音越来越大。我俯下身吻了吻妹妹的额头,她突然紧紧握住我的手。

我转身站在门口,看到她那充满忧虑和痛苦的目光。我很想立刻抱起她,把她带走,保护她免受某种可怕的威胁,这种威胁像一块巨石压得我心头沉重。

街上已经有骑兵在飞驰。我走出房门,关上了门。我怎么能想到,这竟是我和塔尼亚的最后一次见面?

第二天,发生了意料之外的事情。我们正接近波普特纳亚时,白军突然袭击了科兹明斯科耶,攻占了那里。我们的部队不得不迅速撤退到涅文诺米斯克。

整整一年后,我才得知塔尼亚的遭遇。

我离开后的第二天,哥哥决定傍晚去涅文卡取饲料。四周一片宁静,塔尼亚的照料者在附近忙碌。

深夜时分,格里戈里带着一袋燕麦赶到了科兹明斯科耶。夜色漆黑,风起沙尘,前方的情况难以看清。

他刚进村子,就突然传来了枪声。随后,马车、运输车、机动车纷纷涌来,人们带着尖叫跑开。有些人甚至只穿着内衣。四周的战士们大声呼喊,疯狂地朝中心方向开火。

格里戈里毫不慌张,驱赶着马车。离塔尼亚所在的房子只剩一个街区了。

— 你要去哪儿? — 车队的人们在后面喊道,— 白军骑兵已经占领了整个村子!

车队已经奔腾成几排。

在最初的几分钟内,格里戈里无法理解发生了什么。他被摔在地上,车子翻了,马匹缠在马具里挣扎。他被撤退的车队撞倒了。

街上已经传来子弹的尖啸声,离得很近的地方传来机枪的轰鸣声。

于是,格里戈里剪断了马具,骑上马,跟着那些惊慌撤退的人们奔跑。直到他离开村子时,他才清楚地意识到:塔尼亚留在了那里,被白军俘获了……

傍晚时分,格里戈里回到涅文卡,塔尼亚的体温已经升高。她在床上翻腾,贪婪地喝水,陷入了昏迷,用细微而悲伤的声音呼喊着父亲、母亲、我和格里戈里。她被可怕的噩梦折磨着。

有时她会恢复意识,稍微抬起头,焦虑地听着外面的风声。

— 格里戈里不在吗?他怎么还没来? — 她惊恐地环顾着房主、陌生的房间和小小的冒烟炉子。

深夜,她睁开眼睛,长时间盯着房主那皱纹满布的脸。

当村子里传来枪战声时,塔尼亚从床上跳起来。

— 那是谁? — 她问道。— 兄弟来了?

— 还没有见到, — 房主回答。

塔尼亚向后靠去,遮住眼睛。她的脸色苍白得像死人的脸色。