在武汉东湖的西北岸边,有一块地方叫九女墩,因九女墩公园而得名。东湖西北处有一条满是葱翠松柏的小道,沿台阶上行,便是九女墩.说是墩其实是几个长方型石柱组成的雕塑,它坐落在一方型的平台上,台的四周有四株球型的桂花树。走进九女墩公园,迎面就是高大雄伟的九女墩纪念碑。碑上镌刻“九女墩”三个醒目而娟秀大字,系何香凝女士题写,碑的右侧有宋庆龄女士题,何香凝女士书的碑文,记载的是在武昌英勇抗清女战士的事迹。这个石碑以及整个基座不是一整块条石凿刻的,而是石块垒成的。造型也不是很简单的四边形剖面,更像两座碑的组合体,顶端左右两侧还各有三个小方孔,绕过石碑,九女墩几个大字碑的 正后方是一个巨大的坟墓,里面葬着9名太平军女战士。墓地周围,遍植桂花树,每到中秋时节,便幽香浮动,显得庄严而又肃穆。

在高高的花岗岩石碑顶端有6个铜铃,在风的吹拂下,铜铃振振发声,再看那一旁的湖面怒涛拍岸,恰似那九名巾帼战士当年发出的激战之声,也似乎告诉时人要勿忘历史,珍惜当下

太平天国壬子二年十二月(公元1853年1月12日凌晨),杨秀清指挥太平军采用地道攻城战术,炸开的文昌门附近城墙的砖石,太平军一拥而入,攻克了武昌。破城后,杨秀清传令:“官兵不留,百姓勿伤。”立时“杀妖”之声四起,城中一片混乱。清巡抚常大淳、提督双福、布政使梁星沅、按察使瑞元、提督学政冯培元、黄州道王寿同以及总兵王锦绣等大批官员被杀或自尽,守城兵勇大部被歼灭。两日后,杨秀清传令“止杀”,清扫街道,布告安民,欢迎天王洪秀全入城。同时,太平军发动和接纳本地的起义民众入伍。

然而,武昌并不是太平军的终点站,他们制定了顺江东下,取南京建都立国的方略,在武昌短暂休整后,太平军水陆大军50万直扑南京。最后,太平军顺利地完成了在南京建都立国的战略任务。对于太平军来说,武昌意义非凡,是他们攻占的第一座省城,为攻占南京做了最好的铺垫。然而,武昌并没有一直都掌握在太平军手中,前后有三次攻克,又有三次失守。而“九女墩”背后的故事就是发生在第二次失守的时候。

1854年九月初九日,湘军反攻武昌,汉阳,两城同时失陷。太平军武昌守将石凤魁、黄再兴弃城东走,清军在武昌城郊大肆屠杀散落的太平军和拥护太平军的民众。其中有九名本地籍的太平军女兵来不及跟上大部队,被清军堵在东湖附近,九名女兵誓死不降,和清军一番血战后,全部英勇战死。她们都是兴国州(今湖北省阳新县)人。武昌本地民众敬她们是巾帼英雄,于是偷偷地收集她们的尸骨,把落入湖中的几具遗体也打捞起来,合葬在东湖西北岸。为了防止清军的破坏和报复,不敢用“九女墓”命名,对外都称“九女墩”。

一年之后,“九女墩”四周相继长出梅花、桃花、梨花、杜鹃花、海棠、荷花、桂花、菊花、月季花九种花卉,乡民们认为这是九位女英烈显灵,幻化成九种美丽的鲜花。为纪念这九位巾帼英雄和这段历史,百姓们将这九种花栽种在东湖的各个地方(直到今天,这九种花成为东湖最美最有名的九种花花卉)。

看着巨大冢墓,生出许多想象,自然肃穆起来,绕走一圈,心说若把那苍凉黄色换作青翠,似乎会更富生机感。不过,依山傍水,长眠于静谧天地间,不被城市喧闹轻易打扰,足以让先烈安慰了。

太平天国解放妇女的宗旨众人皆知,在那个年代,这一点实在难能可贵。牺牲于此地的或许是九个人,或许更多,重要的是这样的集体代表铸就了一种精神。她们用弱小去抗击强暴,去证明力量;用呐喊呵斥束缚,去唤醒沉睡;谋妇女之幸福,谋大众之幸福,可敬可佩。没有人知道她们的名字,但她们活在敬仰者的心里,她们的精神将永远激励着后人。

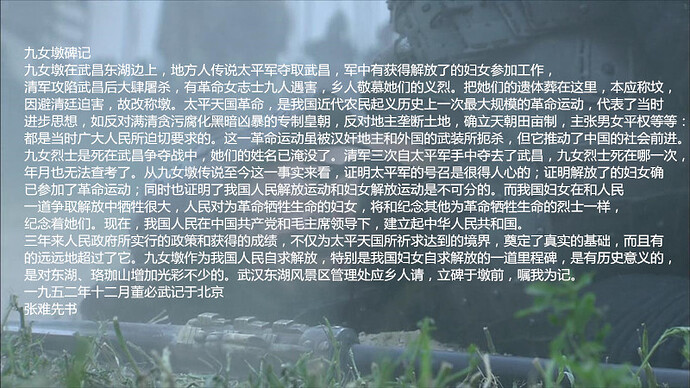

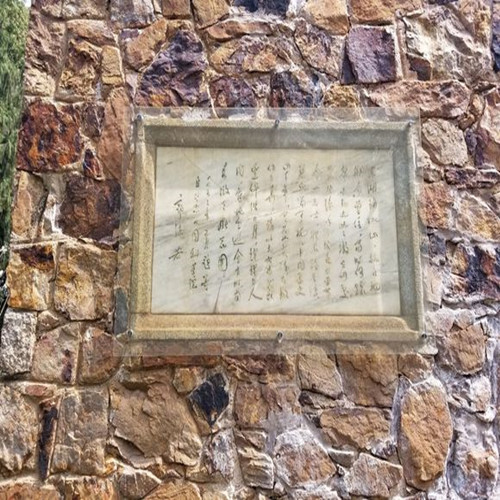

新中国成立后的1952年,武汉市人民政府将九女墩培土重修,为九女立碑作传。不久,湖北省政府将九女墩定为省级文物保护单位。当时东湖风景区的负责人万流一派人专程赶赴北京,请董必武、郭沫若、宋庆龄、何香凝、张难先等人为九女墩题词纪念。九女墩碑记由董必武撰,张难先亲笔书写,现镌刻在石碑上。这些题词镌刻在九女墩石碑上,人们踏青赏景、凭吊先烈时,都会诵咏一番。碑为花岗石砌成,高约8米许,顶端吊6个铜铃,风振铃鸣,配以拍岸怒涛,犹似烈士英灵奔驰战场金戈铁马的激战声。碑的正面和侧面雕刻有董必武、宋庆龄、郭沫若、何香凝、张难先等写的碑文和题词。 碑后是一座芳草覆盖的圆坟。坟前宽敞的道路两旁栽种着整齐的翠柏。碑东隅湖处,耸立一座“可歌亭”。

解放后,[武汉市人民政府为纪念这9位无名英雄,应乡人之请于1952年培修陵墓,坪台上建纪念碑1座。碑以石块砌成,顶部悬有铜铃,正面镌刻董必武撰写的《九女墩记》,碑阴和两侧刻宋庆龄、郭沫若、何香凝、张难先等人题词。董必武在诗中称赞九女 “自求解放入天军,巾帼英雄著义声,群众最怜英雄女,口碑传出足千秋”。宋庆龄肯定“她们的反抗,为了人民,她们献出了一切”。何香凝题词为:“鄂中巾帼九英雄,壮烈牺牲后世风。辛亥太平前后起,推翻帝制古今崇。”墩的四周,遍植花树,葱笼茂密,庄严肃穆。

九女墩已被列为湖北省文物保护单位。游人每到碑前,品读着厚重深沉的碑文、激扬奋进的题词,更能感受到9名女烈士的英勇无畏。

董必武撰写《九女墩记》并赋诗云:

自求解放入天军,巾帼英雄著义声,

群众最怜英雄女,口碑传出足千秋。

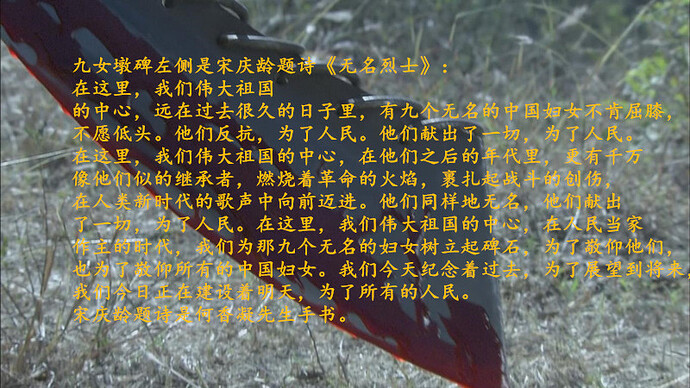

九女墩碑左侧是宋庆龄题诗《无名烈士》:

其后,何香凝也题诗一首:

鄂中巾帼九英雄,壮烈牺牲后世风;

辛亥太平前后起,推翻帝制古今崇。

九女墩碑右侧是郭沫若题词:“东湖珞珈山,抗日初期我曾住。当时何疏忽,未知九女之墩在何处。九女者谁乎?均是太平革命女志士,姓名虽失传,碧血留天地。中国历史四千年,无名女英雄,为数何可算!请以九女为代表,丰碑谐日月,辉耀在人间。旧地重游会有时当来墩子献花圈。”