来源: 哈尔滨新闻网

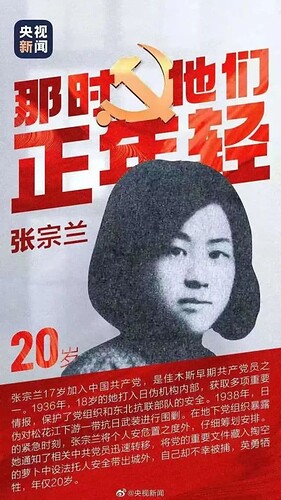

日前,《人民日报》公众号的一条推送回顾了中国共产党百年奋斗历程中,无数为了追求信仰从容赴死的共产党员的事迹,19 岁的董存瑞、20 岁的张宗兰、21 岁的曹世范、22 岁的卢德铭、23 岁的林心平 …… 从 19 岁到 30 岁,革命英烈们不畏牺牲用生命换取今天我们的幸福生活,他们是永远值得被铭记的英雄。这其中,为保护中国共产党重要文件、年仅 20 岁英勇牺牲的张宗兰引起了很多人的关注。

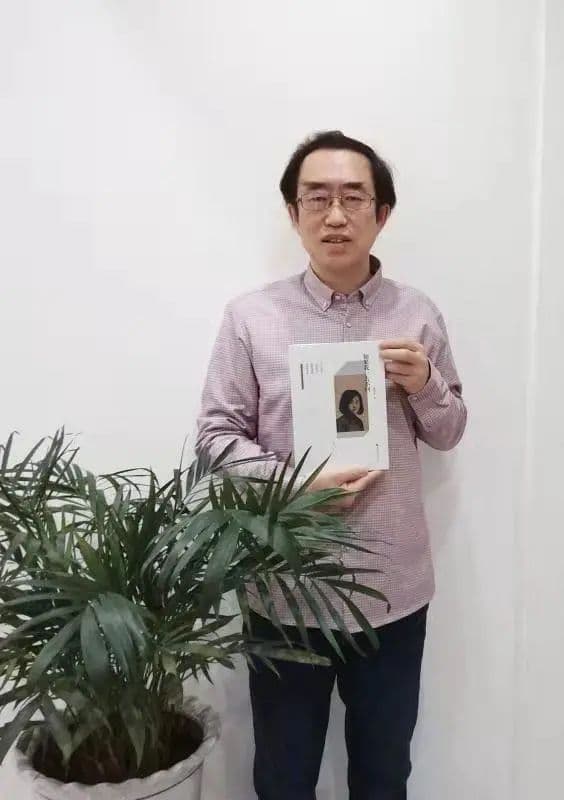

近日,一部以黑龙江双城抗日英雄张宗兰为原型的长篇历史小说《如果我一去不回》由中国华侨出版社正式出版发行,该书根据抗联英烈、20 岁牺牲的女共产党员张宗兰事迹创作的长篇历史小说,展示了一个被时光淹没的抗日英雄。该书作者陈伟忠是张宗兰烈士的同乡,现为哈尔滨轻工业学校政治老师。

生于双城 17 岁入党

任佳木斯市委妇女部部长

" 面对日伪围剿,她将个人安危置之度外,通知相关中共党员迅速转移,将党的重要文件藏入掏空的萝卜,托人安全带出城外。自己却不幸被捕,英勇牺牲 …… " 在《人民日报》公众号推送中,张宗兰的事迹只有短短几句话,但身为一名共产党员,她展现出的机智、果敢、不怕牺牲的精神让很多人钦佩。

1918 年出生于双城县贫困家庭的张宗兰,8 岁在家乡读书。1934 年,张宗兰前往佳木斯投奔哥哥嫂子,进入桦川县立中学预备班学习,与八女投江的代表人物之一冷云在同一所学校。

桦川中学当时是中共地下工作的活动中心,张宗兰的哥哥张耕野为党支部书记,嫂子金凤英也是中共党员。1935 年冬天,年仅 17 岁的张宗兰加入中国共产党,成为佳木斯市早期共产党员之一。

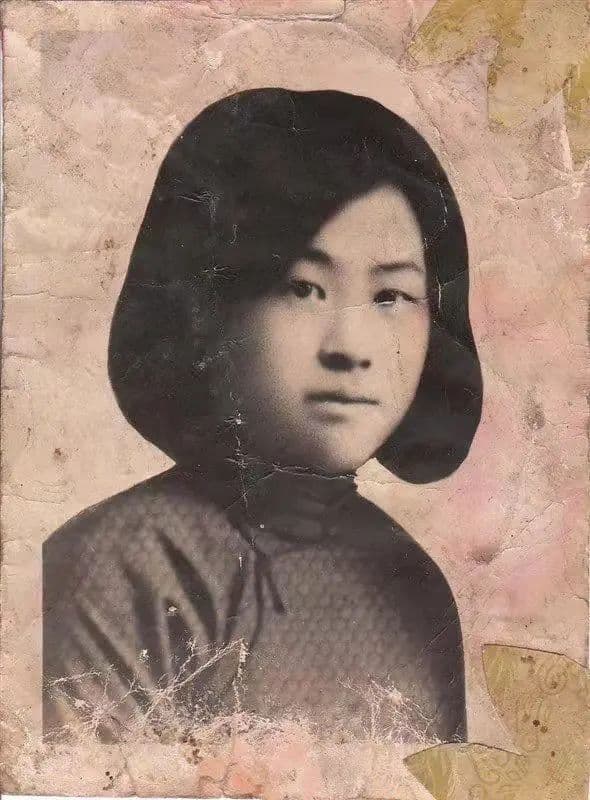

张宗兰侄子保存的照片

1936 年冬天,张宗兰任佳木斯市委妇女部部长。在佳木斯期间主要工作是刻写蜡板印制并发送,为抗联购买防寒用品、印刷器材、药材,掩护救治伤员,为秘密会议站岗放哨,护送革命干部出城,冒着生命危险打入敌人内部获取情报连夜抄写并传送,保护革命同志免受逮捕,让抗联部队及时转移免受损失 ……

回老家隐蔽途中

20 岁的张兰宗在哈牺牲

1938 年,在 " 3 · 15 " 大搜捕中及时通知革命同志转移,张宗兰及嫂子金凤英将市委放在她们家中的文件及时销毁,必须保留的重要文件转移到安全地方。此时,张宗兰已处在敌人监视之中,经过仔细筹划和安排,张宗兰将党的重要文件藏入掏空的萝卜中,交由化装成乞丐的地下党员同志安全带出城外。

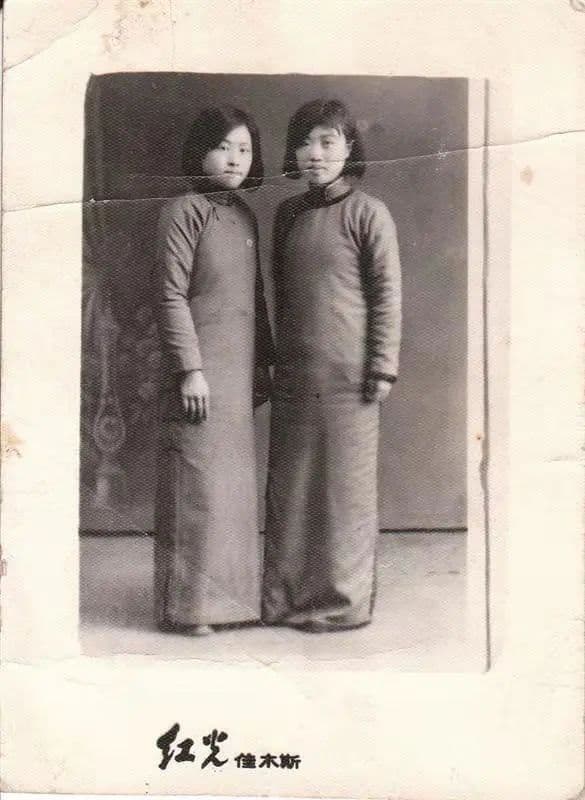

张宗兰和同学董杰合影

3 月 18 日,张宗兰与金凤英带家人共 6 人往双城老家转移隐蔽,为迷惑敌人,一家人从牡丹江先绕路到了哈尔滨,但仍未能摆脱 4 名暗探的跟踪。3 月 20 日夜,尾随的特务闯入了张宗兰和金凤英所住的道外天泰客栈,进行强行逮捕。她们奋起反抗,在搏斗中受重伤后被抓走。3 天后张宗兰壮烈牺牲,年仅 20 岁。

5 次删减、" 十年磨一剑 "

同乡党员用文字向先烈致敬

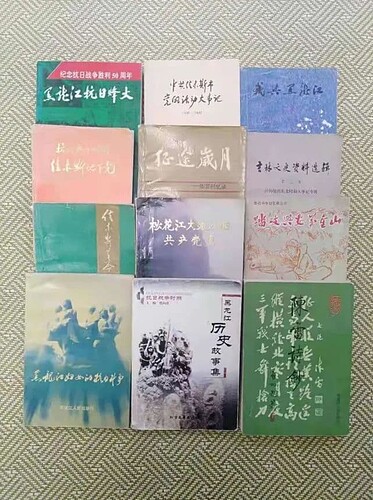

2010 年,陈伟忠发现张宗兰这个题材后,便开始搜集相关资料,他翻阅了大量的资料,仅历史参考书就多达 30 多本,从 2010 年到 2018 年历时 8 年创作,从 31 万字的初稿修改、删减 5 次后,最后成为现在的 28 万字定稿。" 其实,最开始是先创作了一首长诗,身边多位文友看后都认为这个题材不错,劝我把长诗改为长篇小说。" 陈伟忠说,2017 年,《如果我一去不回》小说得到了中国作协重点扶持,2018 年经过多次修改完稿,辗转多家出版社,最后由中国华侨出版社出版发行,从着手创作到最终出版可谓 " 十年磨一剑 "。

作者参考的部分书籍

在中国共产党百年华诞的特殊日子里,再次阅读革命先烈的事迹和故事有着特殊的意义。" 现代人不了现在的幸福生活是多么来之不易,太多的抗日英雄人物事迹需要认真深入发掘,只有这样他们的牺牲才具有现实意义。" 陈伟忠说,很多抗联史志资料零散、粗糙,特别在创作红色题材党史故事时,绝对不能停留在事件表面,要有对人物自身故事的挖掘。通过《如果我一去不回》将 17 岁入党、20 岁牺牲的张宗兰进行真实还原,这本书对于拥有 24 年党龄的陈伟忠来说,就是一个晚辈党员向早期牺牲党员前辈的致敬,通过文字讴歌张宗兰逝去的芳华。

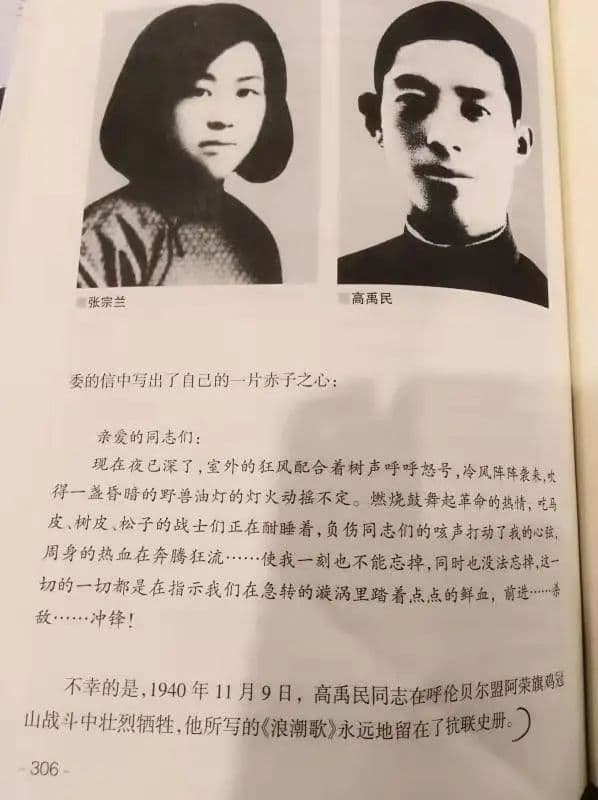

《李敏回忆录》中记载张宗兰部分

在众多抗日题材小说中,《如果我一去不回》极具先锋色彩,将写作经历和小说人物命运双线索推进,手法上进行了新的尝试和探索。本书中的五个部分贯通一体,也可各自单独成立。

第一部分《寻找张宗兰》,描写的是作者陈伟忠发现二十岁牺牲的地下党员张宗兰的事迹,在双城、哈尔滨、佳木斯等地寻找线索,并叙述为张宗兰写一首长诗的经历,由此引领全书内容;

第二部分为《歌或曲》,作者陈伟忠给张宗兰所写的千行长诗,并为后续故事展开悬念;

第三部分《双城复仇记》描写的是张宗兰牺牲后,其弟为其复仇的故事。以类似武侠小说写法,展现多种类型文本杂糅效果;

第四部分《如果我一去不回》是用传统散文化手法叙述张宗兰小学毕业到牺牲的过程,还原张宗兰的一生,并展现了以冷云、陈雷、张宗兰为代表的一代人的精神风貌,以及他们在当年的沦陷区谱写的一曲抗日青春之歌;

第五部分《张宗兰和她的嫂嫂》是补叙张宗兰的恋爱,同时挖掘那段历史的深层矿脉。

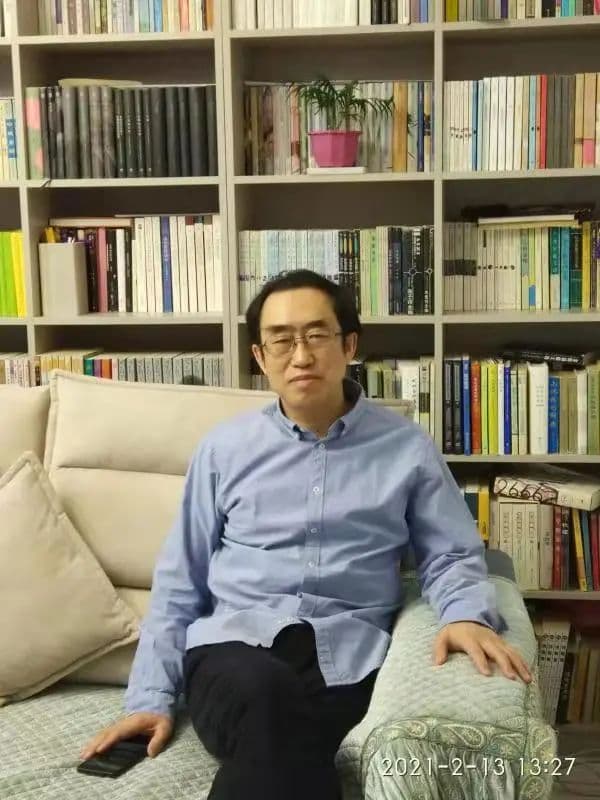

小说出版后,有很多导演和制片人找到陈伟忠想要购买影视版权,很多细节正在商议中。" 张宗兰出生在双城,牺牲在哈尔滨,她和她嫂子的墓碑在佳木斯烈士陵园,写这本《如果我一去不回》就是为了让更多人铭记先烈。" 陈伟忠说,作为一个党员,这部小说更是庆祝中国共产党百年诞辰的一份献礼。

陈伟忠 1968 年出生在双城单城镇政德村,满族人,现在哈尔滨轻工业学校(双城校区)思想政治老师,他大学期间开始文学创作,先后在《天津文学》《北方文学》《星星诗刊》《中国诗人》《散文诗》等刊物上发表诗歌。

来源:哈尔滨新闻网

记者:于秋莹 申志远

编辑:马云鹏