来源: 红歌会网 作者:秦明

几天前,笔者写了篇《丰县往事:探寻“铁链女”的悲剧开端》,为了不被某些用户“误解”又跑去投诉,只是简单梳理了一下丰县人民的红色革命和建设历史,并没有从阶级斗争的视角去作分析。

刚刚有朋友给笔者发来了一张截图:

笔者专门跑到这条微博下看了一眼:

看到这样的“误解”或者是“歪曲”,竟然让丰县人民的红色革命历史为今天的悲剧背锅,笔者自觉还是有必要、有义务把某些历史进一步再梳理一下。

关于解放前丰县人民抗日和解放战争支前的历史,前文已经有简略介绍,本文不再赘述。

前几天有网友翻出了1951年10月15日《人民日报》上的一篇旧新闻《坚决支持丰县妇女争取婚姻自主的斗争》:

需要说明一下,这里的“山东丰县”,就是现在的江苏徐州的丰县,有关丰县的行政区划调整,笔者在前文已经介绍过。

1951年11月9日的《人民日报》又刊登了山东省人民法院滕县分院院长李希曾针对该事件的评论《谈谈丰县法院副院长朱树人的封建思想》。

据该文介绍,朱树人判案的依据是“陈守端的买卖婚姻、重婚、纳妾”虽不合理,但“是旧社会遗留的产物”,“不应该把陈守端视为现行犯而给予责罚”,此外,“陈守端夫妻两人占有好地二十余亩(富农成分),生活富裕;而胡氏再嫁之夫杨作营,生活贫苦,无力抚养”,“因为陈守端是军属,他怕使陈守端人财两空”。

李希曾同志在文章怒斥:

我们决不能以“旧社会产物”为藉口,对要求解放的妇女予以压制。如果这样做,那就是站在封建制度的立场上了。朱树人却恰恰站在封建主义的立场上。

从他所说的“娶小纳妾是为了生儿养女”和他恐怕陈守端“人财两空”来看,我认为仍然是他的封建思想在作怪。本来所谓“娶小纳妾是为了生儿养女”,谁都知道这是封建统治阶级玩弄女性的藉口;但是身为县人民法院副院长的朱树人,却把这种鬼话搬到人民的法院来作为处理案件的论据,替封建反动的婚姻制度进行辩护!

朱树人完全丧失了人民司法工作者应有的立场。他虽然是人民司法工作者,但脑子里充满了封建思想。他对野蛮落后的婚姻制度尽力维护,无微不至地为封建婚姻制度的代表者陈守端设想,而对遭受残酷虐待的妇女则没有半点同情。……他不把人民的法权用来保护人民,反而用来庇护封建恶势力,迫害人民,这种错误是不可容忍的。我们必须用一切有效的办法肃清这种现象。

李希曾同志对朱树人的驳斥,用在今天很多人身上也依然没有过时——本号前天还在驳斥“拐卖人口还成了‘行善’”的奇怪论调,而丰县前两份通报的表现与朱树人之流又何其相似。

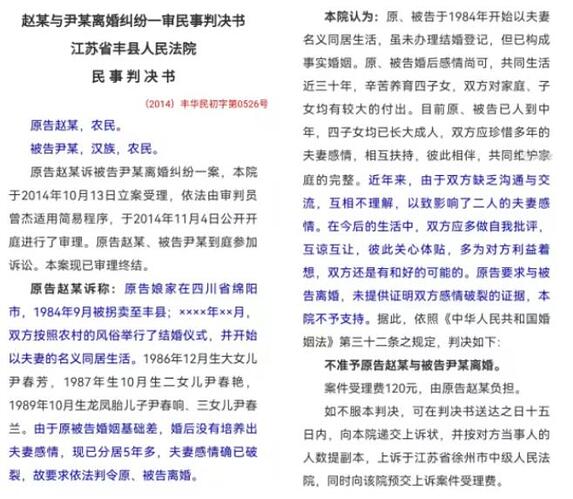

还有网友扒出了几份前几年的民事判决书,大家可以看看结果是多么的离奇荒诞……

1951年《人民日报》所刊登的案例发生在新中国成立之初。1950年5月1日,《中华人民共和国婚姻法》正式实施,成为了新中国颁布的第一部法律,在毛主席看来,《婚姻法》“普遍性仅次于宪法的根本大法”。这部法律的颁布与实施凝聚了老一辈革命家的心血,为实现男女平等奠定了法律基础,从根本上动摇了封建婚姻制度和旧有家庭关系的根基。而早在1931年中央苏区时期,毛主席就亲自颁布了《中华苏维埃共和国婚姻条例》……

70余年过去了,我们难道还需要再反一次“封建”吗?

2015年,某位在北大读硕士、在美国雪城大学读博士、在香港岭南大学历史系做教授的“丰县人”,写了一篇《乡居杂记:一个苏北小村庄的历史》,讲述了丰县的乡村精英(地主)在清末如何治理乡村,抗战开始后国家政权强行介入使小村地主村社组织衰落以及解放后如何“迫害”地主的历史。

在为刘文彩、黄世仁“翻案”的“历史发明”大潮中,这类文章其实是屡见不鲜的。它们或是歪曲历史,或是单从地主阶级的视角,编织出了一部乡贤政治的神话。

笔者不否认在地主阶级中的确存在少数“开明人士”,特别是在晚清之后的三千年未有之大变革进程中,甚至出现了彭湃这样的背叛了原阶级的革命者,但绝大多数地主是什么样子?

笔者前文讲述丰县往事,提到了1911年“同盟会丰县分部联合农民起义军攻克丰城”的历史。封建王朝覆灭之前,地主阶级和封建势力控制着农村的政治、经济特权,对农民进行着疯狂的压迫和剥削;而农民起义军失败之后的军阀混战时期,丰县各乡的地主、土豪劣绅各自为政、成立团练(地主的私人武装),私拥枪支弹药,为祸乡里;日本侵略者占领丰县以后,国民党当局消极抗日,当地的地主充当维持会头目,与土匪、汉奸互相勾结,破坏抗日救亡运动……在被压迫的丰县劳动人民看来,地主阶级与他们不仅是家仇,还有国恨!

关于“近代苏鲁地区地主初夜权”的问题,有着大量的历史记录和研究:清代蒲松龄的《聊斋志异》描述了很多这样的地主形象,如韦公子“放纵好淫,婢妇有色,无不私者”,怀庆潞王“时行民间,窥有好女子,辄夺之”;晚清仪征学者程守谦记载,淮安府盐城县的富室商人,多利用财势奸淫未婚女子……

20世纪40年代中期,据苏北土地改革工作者调查,“地主对佃户的妻女,可以随意侮辱、霸占。……甚至有若干地区如宿迁北部,还保留‘初夜权’制度,佃户娶妻,首先要让地主困过,然后可以同房”;苏北新四军领导人邓子恢在1942年4月指出,贵族地主阶级的思想意识,包括“可以自由奸淫以至霸占人家的妻女,可以享受初晚的权利”;香港报人潘朗写道:“农奴的新婚妻子,第一夜必须先陪地主睡,让地主老爷‘破瓜’。”

抗战时任丰县、鱼台等地妇女部部长的张令仪写道:抗战初,在鲁南,“我第一次听说有这样的事:佃贫家的人新婚之夜,新娘要被地主享有初夜权”。据她叙述,1938年她在单县任县委委员时,中共县委书记张子敬亲口对她说,因佃种了单县辛羊区张寨地主的田地,张新婚时,妻子被张寨的地主施行了初夜权。她认为:“鲁西南的初夜权不是潜规则,而是一种比较普遍的不成文法规。农民根本无力抗拒。地主实施初夜权主要是为了满足其荒淫的肉欲。”

“占有初夜权”不过是解放前丰县的地主阶级所干的种种罪恶勾当之一,可以想见,这样的乡村精英(乡贤)究竟是什么货色。笔者在前文还回顾了丰县人民在淮海战役中踊跃支前的热烈场面,为何丰县老百姓如此支持解放军赶走国民党政权,不就是因为国民党政权在当地充当了地主阶级专政的工具吗?

本文开头提到的人民日报的那篇报道里,“富农”陈守端买妾,不过是这种腐朽封建制度的产物。而丰县广大妇女地位的根本改变是发生在解放以后。1948年11月,丰县全境解放;1949年冬,丰县全县开展了重点土地改革。

事实上,在解放战争中,被革命觉悟起来的丰县农村的广大妇女已经积极投身革命大潮了:男人在前方打蒋匪,女子在后方成为生产的主力军,在支援前线工作中,她们担负起了做鞋、缝衣、磨面、碾米、短距离抬运、看护伤病员等重要工作,为解放战争作出了巨大贡献。在斗争地主时,她们的诉苦往往起了带头作用;在检查地主浮财时,她们往往比一般人更仔细,从而在土改运动中发挥了至关重要的作用。

丰县妇女积极参加革命、支援前线和土改的行为使得她们的革命觉悟进一步深化,实现了自身的巨大解放。

越来越多的妇女干部出现在崭新的人民政权中,而妇联和工会、农会、贫协一样,成了新社会的基层组织网络中的重要部分。如果有妇女在家里遭到了虐待,她们不用求助于娘家,可以直接向村里的党组织、妇联寻求帮助,村干部可以批评、教育她们的丈夫,严重的时候,可以组织批斗会进行批斗,如果实在无法调解,就可以支持离婚。

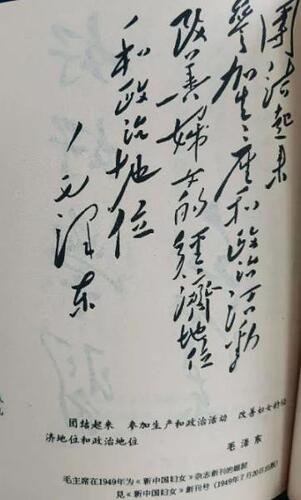

在土改运动中,妇女与男子一样分到了土地,这让广大妇女不仅在政治上而且在经济上获得了彻底的解放。正如毛主席在新中国诞生前夕所号召的:“团结起来,参加生产和政治活动,改善妇女的经济地位和政治地位”!

1958年人民公社化运动以后广大妇女的地位进一步提高,此后的20多年间,在城市全民所有制和农村人民公社制度的充分就业,同工同酬,让妇女获得了与男性平等的经济地位。90%的农村妇女有了正式的工作,充分保证了家庭地位的提高。

毛泽东时代彻底消灭了娼妓制度、废除了包办买卖婚姻、消灭了拐卖妇女儿童现象,解除了套在中国妇女身上的层层枷锁;妇女受教育的权利受到了高度尊重,体长妇女参加工作的同时注重对妇女的特殊保护,培养了一大批女性干部,妇女地位空前提高,基本实现了男女平等,“妇女能顶半边天”从一句口号变成了社会现实。

然而,70年代末期,暗娼首先出现在浙江,继而到80年代在全国范围死灰复燃;男女不平等的婚姻家庭观回潮,婚姻市场化以及买卖婚姻日趋严重,重男轻女的现象又重新抬头;资本企业因为利润的考量歧视体力较弱的妇女,在签订劳动合同方面力图避开女工的婚、孕、产期,女性就业难、男女同工不同酬的现象重新出现。

此外,还有笔者在前文分析的,资本和市场对经济中心的重塑,拉大了东西部之间、城乡之间以及人与人之间的贫富差距,造成了大规模的人口流动。

以上因素合力之下,最终导致丰县所在的苏北地区男女出生性别比严重失衡,本地女外嫁到苏南富庶地区,而本地光棍汉的大量存在又为经济更落后的西部地区妇女被拐卖提供了巨大的“市场需求”,让徐州一带成了上世纪八九十年代妇女拐卖“终端”的重灾区。

尽管地方政府在“打拐”、营救被拐妇女方面做了很多工作,但拐卖现象在当时仍是屡禁不止,至今还有大量的历史遗案。这种现象的存在与人民公社的解体、农村基层政权的涣散、个体农民的原子化(自扫门前雪)又密不可分。正如笔者前文所说,放到人民公社时期,小花梅可能被藏20多年吗?而稍微上了一点年纪的人,都不会对八九十年代的农村腐败、村霸、黑社会感到陌生,其背后往往我们能够联系到的名词,诸如“万元户”、“宗族”……旧的社会关系也在广大农村复活了。

2015年,澎湃新闻刊登了一篇报道,高度评价“江苏丰县‘乡贤’自治新模式”:

笔者当年看到这篇报道时,就感觉非常不是“滋味”。

“江村经济”是1938年的论文,“乡土中国”是1948年出版的,回避阶级问题的乡建派们其实根本没能解决中国的问题、解决中国农民的问题,最后真正解决问题的,是毛主席领导的中国革命;而现在,都21世纪的第三个十年了……

既然是丰县光复了“乡贤”这个旧物件,小花梅所在的欢口镇应该也有这样的“乡贤”吧?不知为何这20多年过去了他们为何没有帮到小花梅?抑或是他们在帮同乡的董某民?